(1)成果簡(jiǎn)介

自然崩落法作為一種高效地下采礦技術(shù),依托巖體自重實(shí)現(xiàn)規(guī)模化崩落,在斑巖型礦床、厚大低品位礦體開(kāi)采中具有顯著優(yōu)勢(shì)。自然崩落法設(shè)計(jì)應(yīng)用之前,首先要對(duì)礦巖可崩性與災(zāi)害防控技術(shù)開(kāi)展研究工作。針對(duì)礦體地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、礦巖可崩性差異大、崩落過(guò)程易誘發(fā)大規(guī)模垮塌和井下泥石流災(zāi)害等問(wèn)題,傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)方法難以滿足精準(zhǔn)評(píng)價(jià)需求。可崩性評(píng)價(jià)需融合地質(zhì)勘察、力學(xué)實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬,構(gòu)建多維度評(píng)價(jià)模型;災(zāi)害防控則依賴地壓監(jiān)測(cè)與智能預(yù)警,解決災(zāi)害超前識(shí)別問(wèn)題,二者協(xié)同攻關(guān)成為自然崩落法技術(shù)成功應(yīng)用的前提。該技術(shù)綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、室內(nèi)試驗(yàn)、數(shù)值模擬、理論研究等多種技術(shù)手段,形成了一套完整的自然崩落法可崩性研究與災(zāi)害防控技術(shù)體系。該技術(shù)體系融合礦山地質(zhì)構(gòu)造、巖石力學(xué)參數(shù)、結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征及地應(yīng)力場(chǎng)等多維數(shù)據(jù),構(gòu)建巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)模型,對(duì)礦巖可崩性進(jìn)行量化;結(jié)合數(shù)值模擬技術(shù),得出崩落過(guò)程巖體應(yīng)力及地表變形演化規(guī)律;針對(duì)大規(guī)模垮塌、巖爆、井下泥石流、地表變形及巷道失穩(wěn)等潛在危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè),提出綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)方案;運(yùn)用數(shù)值模擬技術(shù)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,據(jù)此優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì),顯著提升底部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)自然崩落法可崩性精準(zhǔn)評(píng)價(jià),提出災(zāi)害防控與治理的綜合解決方案,為礦山安全生產(chǎn)筑牢防線。

(2)主要性能指標(biāo)及適用條件范圍

適用于地表允許塌陷、礦巖節(jié)理裂隙發(fā)育或呈中等發(fā)育、礦化分布均勻且礦體形態(tài)規(guī)整的厚大礦體。尤其適用于斑巖型礦床,例如浸染狀礦化良好、水平與垂直賦存范圍宏大的斑巖型銅礦床。同時(shí),斑巖型鉬礦床、赤鐵礦、石棉礦及金剛石礦床等,亦在該方法的適用范疇內(nèi)。既適用于開(kāi)采具備足夠?qū)挾扰c厚度的急傾斜礦體,也適用于緩傾斜礦體,尤其對(duì)開(kāi)采厚度大、低品位礦體具有顯著成本與效率優(yōu)勢(shì)。一般而言,對(duì)于中等穩(wěn)固性的礦巖,礦體最小厚度需不小于70m;若巖石破碎且可崩性良好,礦體最小厚度可降至50~60m。

(3)成果應(yīng)用情況

該技術(shù)在紫金集團(tuán)多寶山銅礦、紫金山銅金礦、內(nèi)蒙古國(guó)城大蘇計(jì)鉬礦、中金夜長(zhǎng)坪鉬礦、哈密焱鑫延?xùn)|銅礦等多個(gè)大型地下金屬礦山的自然崩落法可崩性研究與災(zāi)害防控中得到成功應(yīng)用。通過(guò)采用該技術(shù),可極大簡(jiǎn)化礦山采準(zhǔn)系統(tǒng)與生產(chǎn)工藝,工程量及爆破作業(yè)明顯減少;損失貧化率降低至20%以下,廢石混入率控制在10%~15%;開(kāi)采強(qiáng)度、生產(chǎn)能力、勞動(dòng)生產(chǎn)率顯著提高;采礦成本降低,可與露天開(kāi)采媲美;適合實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè),人員不需要進(jìn)入采場(chǎng),安全程度顯著提高,有效保障了礦山安全生產(chǎn)。

(4)成果展示

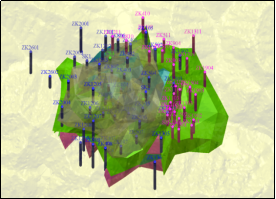

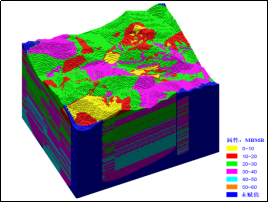

圖1 礦山工程地質(zhì)調(diào)查鉆孔分布示意圖 圖2 礦山巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)三維模型示意圖

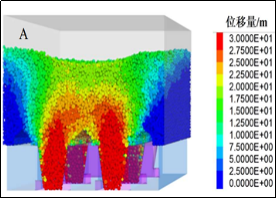

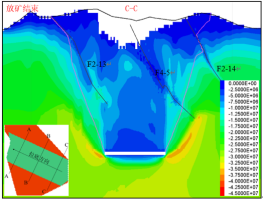

圖3 礦山放礦過(guò)程崩落礦石顆粒流動(dòng)示意圖 圖4 礦山崩落過(guò)程最大主應(yīng)力分布圖示意圖